トンマナとは?デザインや重要性について詳しく解説

カテゴリー:リスキリング・DX

デザインや文言で「トンマナ」を合わせることは、ブランドの一貫性を保ち、ユーザーに信頼される印象を与えるために不可欠です。しかし、具体的にどのようにトンマナを設定し、活用すればよいのか、迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、「トンマナとは何か?」を解説し、その重要性や設定方法、注意点を詳しくご紹介します。

目次

トンマナとは?

トンマナとは「トーン&マナー」の略称で、広告やデザイン、ブランドコミュニケーションにおいて、一貫した印象やメッセージを伝えるための指針を指します。色彩、フォント、言葉遣い、ビジュアルスタイルなどが含まれるトンマナを設定することで、ブランドの特徴を明確にし、ターゲットに対して効果的にメッセージを伝えることが可能になります。

トンマナの設定は、ブランドの認知度向上や消費者との信頼関係の構築に役立ちます。また、プロジェクトごとに異なるチームが関わる場合でも、トンマナを基準とすることで、一貫性を保ちながら効果的なコミュニケーションが可能になります。

「トンマナ」を合わせるとは?

「トンマナ」を合わせるとは、デザインやコミュニケーションにおいて、トンマナに一貫性を持たせることを指します。ブランドやプロジェクトが持つメッセージやビジョンに基づき、色、フォント、言葉遣い、ビジュアルスタイルなどが調和するように整えることで、ユーザーや顧客に対する印象を統一し、ブランドの認知度や信頼性を高める効果があります。

例えば、企業のWebサイトや広告、SNS投稿において、トンマナが整っていると、ユーザーはその企業のアイデンティティをより明確に理解しやすくなります。トンマナを意識することは、ブランディング戦略の一環として非常に重要です。

トンマナの重要性

トンマナの設定は、ブランドの個性を定義し、競合との差別化を図るための土台となります。その重要性は大きく分けて「ブランド価値の構築」と「ユーザー体験の向上」の2点に集約されます。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

ブランド認識の向上と一貫した表現

トンマナがしっかりと確立されていると、どのメディアを通じても一貫した印象を与えられ、ブランドの信頼性を高める効果があります。この一貫性は、消費者がブランドを瞬時に認識できるようにするための重要な要素です。ブランド認識が向上することで、消費者はブランドに親しみを感じやすくなり、商品やサービスの選択時にそのブランドを優先する可能性が高まります。

さらに、一貫性のあるトンマナは、消費者との長期的な信頼関係を築くための重要な要素となります。消費者は、一貫したメッセージを発信するブランドに対して安心感を抱きやすく、信頼を寄せるようになります。これにより、ブランドのファンやリピーターを増やし、持続的なビジネスの成功につながります。

ユーザー側のメリット

トンマナの統一は、ユーザーにとっては直感的で使いやすいコンテンツ体験を提供する点で大きなメリットがあります。統一されたデザインや文言により、ユーザーはブランドやサービスを一目で認識し、次に何をすべきかを迷うことなく進められます。これにより、ユーザーの満足度が向上し、ブランドへの信頼感が強まります。また、トンマナが整っていることで、ユーザーはコンテンツをスムーズに理解し、期待通りの体験を得られるため、リピーターとなる可能性も高まります。

制作側のメリット

制作側にとってもトンマナの統一は、プロジェクトの効率化に寄与するメリットがあります。明確なガイドラインがあることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、制作物の品質が一定に保たれます。

さらに、新たなコンテンツやキャンペーンを展開する際も、ガイドラインに従うことで迅速に対応できるのです。これにより、制作時間やコストを抑えつつ、一貫したブランドイメージを維持できます。また、トンマナの一貫性は、社内外の関係者に対しても信頼を築く手助けとなり、結果として全体のマーケティング戦略の成功につながります。

トンマナの設定方法とプロセス

トンマナ(トーン&マナー)の設定は、単に「見た目を整える」作業ではありません。ブランドの想いやサービスの本質を、対象とするユーザーへ正確に届けるための「共通言語」を作るプロセスです。

一貫性のない発信はユーザーに不安を与え、ブランドの信頼を損なう原因にもなりかねません。そのため、直感やセンスだけに頼るのではなく、以下の4つのステップに沿って論理的に組み立てていくことが不可欠です。

各プロセスを丁寧に踏むことで、チーム全員が迷いなくクリエイティブを制作できる強固な指針を構築しましょう。

1.ペルソナ設定・ターゲットの明確化

ペルソナ設定とターゲットの明確化は、トンマナ設定の初期段階で最も重要なステップであり、ここでの精度が全体の成功を左右します。

ターゲットの明確化

ターゲットの特性に応じてトンマナを調整することは、メッセージがより効果的に伝わり、ブランドの認知度向上やユーザーエンゲージメントの促進につながります。

例:若年層の場合は、カジュアルで親しみやすいトンマナを求める傾向であり、ビジネス層は、信頼性や専門性を感じさせるトンマナが適している。

ペルソナ作成

ペルソナとは、特定のユーザーを具体的にイメージするために、その人物の「年齢・性別・職業・趣味・ライフスタイル」などを詳しく設定する手法です。

具体的なペルソナを描くことは、ユーザーのニーズや価値観を深く理解し、効果的なコミュニケーション戦略を立てる一貫性を保ち、高い共感性をのあるトンマナを作成できます。

2.市場・競合の分析とサービスの検討

市場や競合の分析も、効果的なトンマナを作成するための重要なステップです。

実施することで、他社との差別化ができ、ユーザーにとって魅力的なブランドイメージを確立できます。

自社が市場でどのポジションで確立していくべきなのか?を明確にするために実施すべき3項目は下記になります。

- 市場全体のトレンドを把握:自社がどのようなポジションに立つべきかを明らかにします。

- 競合他社のトンマナを分析:彼らがどのようにブランドメッセージを伝えているのかを把握します。

- 市場内での差別化(ブランドの確立):ユーザーのニーズ(期待や要求)に応えるために、自社表現する必要な要素(安心・高級・誠実・堅実性など)が何かを整理します。

これらの分析結果が用意できれば、次のステップである「コンセプトの抽出と言語化」に進むことでき、トンマナ設定の成功の鍵となります。

3.コンセプトの抽出と言語化

コンセプトの抽出と言語化とは、ブランドやプロジェクトが目指すべき方向性にズレが無いかを、一貫した言葉として表現することです。

対応手順は、

- ブランドの核となる価値観やミッション、ビジョンが作成したペルソナに正しく伝わる内容で言語化されているかを確認します。

- 市場・競合の分析とサービスの検討で整理した「ターゲットが求める価値観やニーズ」を、ブランドのコンセプト反映させ目指すべき方向性を決定します。(安心・高級・誠実・堅実性など)

- 抽象的で漠然としたアイデアや訴求なども、決定したコンセプトに沿って、具体的な言葉に変換・調整します。

ここで重要なのは、言葉の選び方です。ブランドの独自性を強調しつつ、ターゲットにとって魅力的で分かりやすい表現を心掛けましょう。

例えば、ブランドのトーンやスタイルを決める際には、親しみやすい言葉選びや、専門的な用語の使用を控えるといった具体的なルールを設定することが効果的です。

4.ムードボード作成とフィードバックの実施

ムードボードは、視覚的なインスピレーションを集め、トンマナの具体化をサポートする重要なツールです。

ブランドイメージを形成するために必要な「色彩・フォント・画像・素材サンプル」を集めることで、チーム全体が同じビジョンを共有しやすくなり、トンマナ制作プロセスがスムーズに進行します。

そして、ムードボードの作成が完了したら、フィードバックの実施が重要です。

フィードバックを受ける際は、ターゲットオーディエンスの反応を想定しながら、トンマナが目指すブランド体験をしっかりと伝えられているかをチェックします。

関係者の意見など多様な視点を積極的に取り入れ、必要に応じてムードボードを修正します。

全員が最終的なビジュアルとメッセージの一貫性に合意することで、より洗練されたトンマナが形成でき、プロジェクトの成功に向けた強固な基盤を確立できます。

トンマナ決定のためのデザインと文言の要素

トンマナを形にする作業は、単に色やフォントを選ぶだけではありません。ブランドの核となる想いを、いかに「ブレのない形」に落とし込んでいくかが重要です。ここでは、失敗しないトンマナづくりのための具体的なプロセスを、4つのステップに分けて解説します。

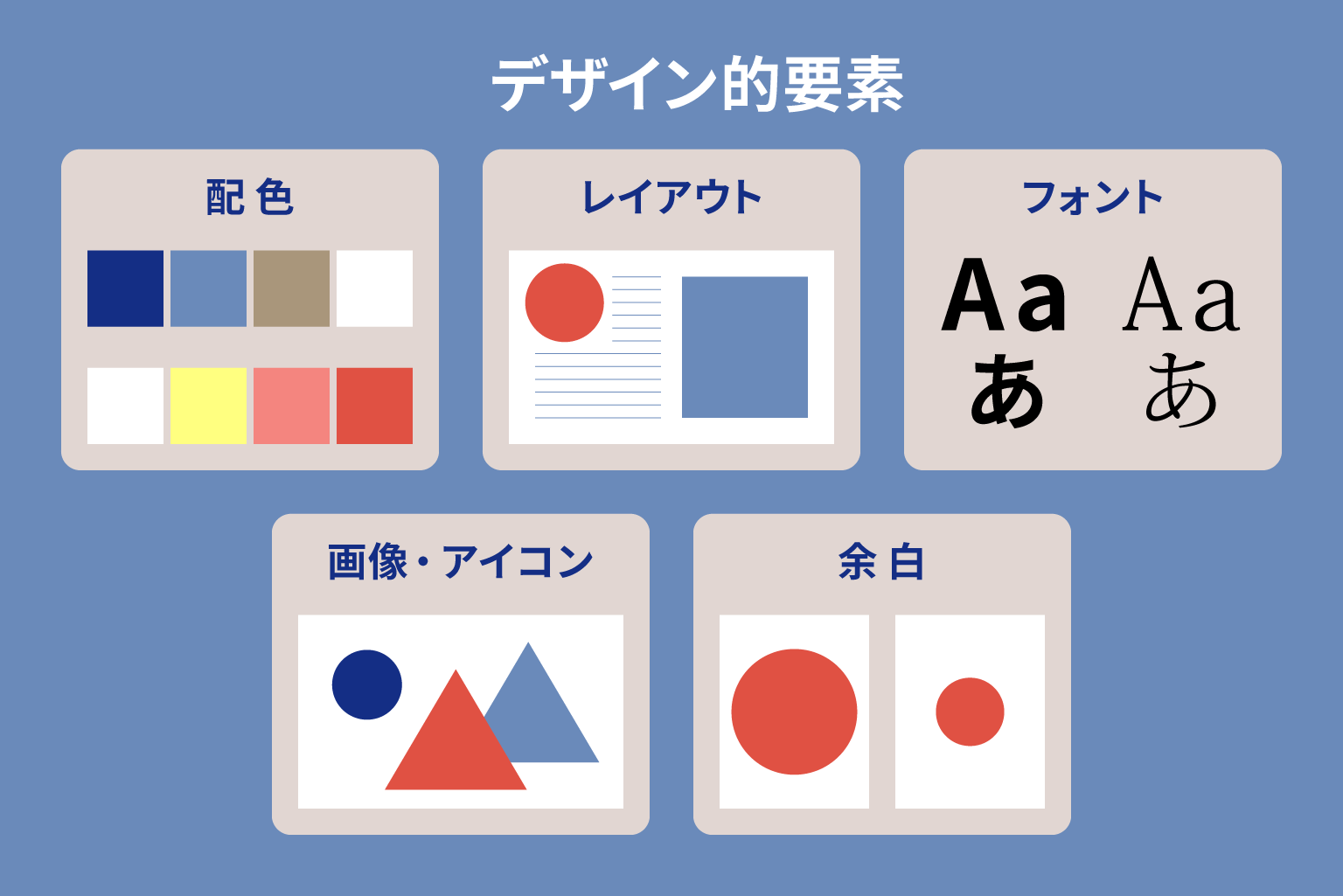

デザイン的要素

コンセプトが決まったら、次はそれを具体的な視覚情報へと変換していきます。デザインの各要素に一貫したルールを持たせることで、ユーザーが直感的にブランドの世界観を感じ取れるようになります。具体的に定義すべき主な要素は以下の通りです。

配色

配色はブランドのイメージや感情を視覚的に表現する手段で、トンマナ設定においても最重要項目といえます。適切な色の選択は、視覚的な一貫性を保ちつつ、ターゲットに感情的な影響を与えます。

レイアウト

レイアウトは情報の整理と視覚的な流れを作るための骨組みであり、ユーザーがコンテンツをどのように受け取るかに直接影響します。

フォント

フォントは文字のスタイルを決定し、読みやすさやブランドの個性を左右します。トンマナ設定におけるフォント選びは、視覚的なまとまりを生むために重要です。

画像、アイコン

画像やアイコンは視覚的なアクセントとして使用され、メッセージを強調したり、情報を補完したりします。これらは視覚的なインパクトを持ち、ユーザーの記憶に残りやすくなるため、トンマナ設定の際にも工夫を重ねましょう。

余白

余白はデザインにおける「呼吸」の部分であり、エレメント間のバランスを取り、全体の見やすさを向上させます。余白を効果的に活用することで、情報が詰め込みすぎず、視覚的に整理された印象を与えられます。

これらの要素を統合的に活用することで、トンマナに忠実なデザインが完成し、ブランドのメッセージを一貫して伝えることが可能になります。それぞれの要素が相互に補完し合うことで、ユーザーに対して明確で魅力的なビジュアル体験を提供することができるのです。

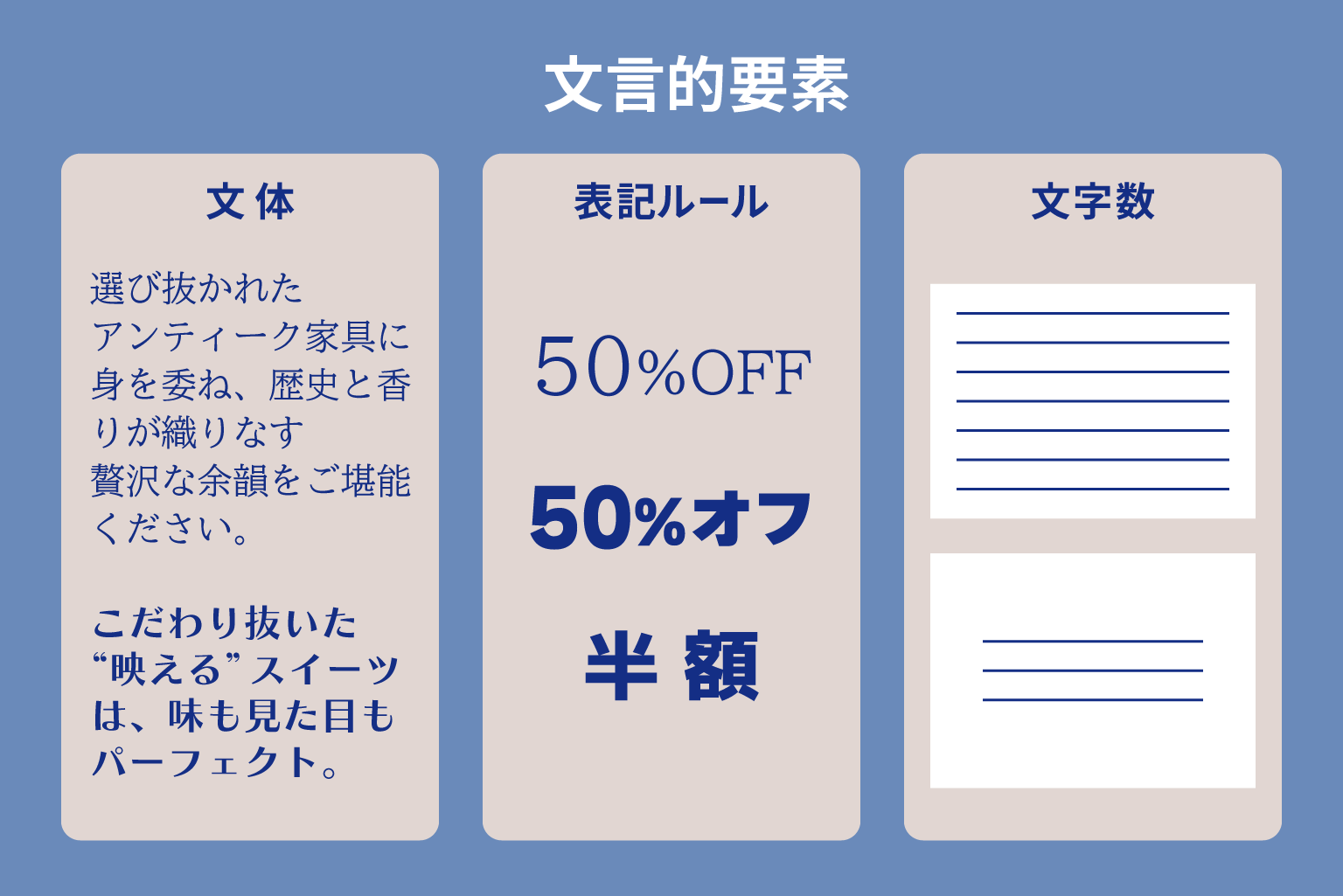

文言的要素

トンマナは見た目だけではありません。発信される「言葉」の質感がバラバラだと、ブランドの性格が不明瞭になってしまいます。ユーザーとの対話において、どのような「声」で語りかけるべきか、以下の3つのポイントから言語表現のルールを定めます。

文体

文体の選定はブランドの個性を表現するための基盤となります。例えば、カジュアルな文体を用いることで親しみやすさを演出したり、フォーマルな文体を採用することで信頼性を高められます。文体はターゲットとなる読者の属性や、伝えたいメッセージの性質に応じて選択するべきです。

表記ルール

表記ルールの統一は、ブランドの一貫性を保つために欠かせません。数字の表記や敬語の使用、英語表記の有無など、細かなルールを事前に決めておくことで、異なるコンテンツやプラットフォームでも統一されたメッセージを発信できます。特に大規模なプロジェクトや多くのメンバーが関与する場合は、表記ルールを明文化して共有することが重要です。

文字数

文字数の管理も考慮に入れるべき要素です。限られたスペースで効果的にメッセージを伝えるためには、簡潔で明確な言葉選びが求められます。プラットフォームによって文字数制限が異なるため、それに応じた調整が必要です。例えば、SNSの投稿では短くインパクトのあるフレーズを使い、Webサイトの記事ではより詳細な説明を加えるといった具合です。

これらの要素を総合的に考慮し、トンマナの文言を設計することで、ブランドの個性を最大限に引き出し、ターゲットに響くメッセージを効果的に伝えることが可能になります。

トンマナ設定時の注意点

トンマナの効果を最大化し、チーム全体で一貫性を守り抜くためには、いくつかの「守るべき鉄則」があります。ブランドの信頼を損なわないために注意すべき、土台となる考え方を確認しておきましょう。

ターゲット設定の明確化

ターゲット設定の明確化は、トンマナを効果的に設定するための最初のステップであり、最も重要な要素です。ターゲットが曖昧であると、メッセージが受け手にしっかりと届かず、結果としてブランドの印象やサービスの魅力が十分に伝わらないリスクがあります。ターゲットを明確にすることで、ブランドのメッセージやビジュアルが彼らの心に響きやすくなり、結果としてブランドの認知度や信頼性が向上します。トンマナ設定の初期段階でターゲット設定を最優先にすることは、全体の成功を左右する重要なステップといえるでしょう。

フレームワークとNGルールの策定

トンマナ設定においてのフレームワークは、デザインやコンテンツ制作の一貫性を保つためのガイドラインを提供し、チームが共通の目標に向かって効率的に作業するための基盤を形成します。フレームワークの策定は、ブランドの核心となる価値観やメッセージを具体化し、それに基づいたビジュアルや文言の方向性を定義することから始まります。これにより、関係者全員が同じビジョンを共有し、ブランドの一貫性が保たれます。

一方、NGルールは、ブランドイメージを損なう可能性のある行動や表現を未然に防ぐための指針となります。例えば、特定の色やフォントを使用しない、特定の表現やトーンを回避するなど、ブランドの一貫性を維持するために必要な制約を設定することで、チームは自由度の中に明確な枠組みを持ち、創造性を発揮しつつもブランドの価値を高められます。

まとめ

トンマナを正しく理解し、実践することで、ブランドの一貫性を保ちながらユーザーに信頼される印象を築けます。トンマナを設定する際には、まずターゲットとするペルソナを明確にし、市場や競合の分析を行いましょう。そして、ブランドのコンセプトをしっかりと言語化し、デザインや文言を統一していくことが重要です。

この記事を書いた人:パソコン市民講座編集部

リクルート、出版社、テレビ通販、ECなど複数業界で「伝える」「売る」「育てる」の現場を横断してきた実践派マーケター。現在は教育系企業でビジネスDX・SNSマーケ・EC講座などを設計し、受講からキャリア支援まで一気通貫で支援する構造設計を担う。 コンテンツ制作から広告運用、LP・CRM設計、SNS戦略、MA活用、商品開発、社外提携まで、ひとつの講座を“仕組みごと”作るプロフェッショナル。